【性顯寺の創建】

今から約1200年前の弘仁の時代、天台宗比叡山延暦寺の開山、伝教大師最澄が美濃の国に来られ、野部(のぶ)(現在の神戸町大字川西)の地に足を留められました。現在の神戸町周辺は当時「平野庄(荘)」と呼ばれ、比叡山延暦寺の荘園として、古来より延暦寺とは関係の深い土地でした。

言い伝えによると、そこには夜になると神々しい光を放つ一本の大木がありました。それを見られた伝教大師は、その大木を切り、仏画(版画)を刻み、この霊木の跡地を霊地とみなし、一つのお堂を建立されました。そして、「霊木光を放って仏性を顕した」という意味を込められ「青雲山 野部 光澄院 性顯精舎」と名付けられ、お弟子の賢栄を住持にされました。したがって、性顯寺の開祖は伝教大師と伝えられています。

また、ちょうどその頃、伝教大師の噂を聞きつけた安八太夫安次は大師を招き、この地に社を建てて日吉山王神を祀り、この地の鎮守としました。

大師が比叡山に帰られた後、性顯寺は社領を相続し、また末寺181ケ寺と共に、美濃の地における仏法弘通の一大拠点として、以来680年余り、天台宗の教義を護り伝えました。

【浄土真宗への改宗】

約550年前の室町時代末期、性顯寺は天台宗の寺院として教恵阿闍梨が住職を務めていました。この頃、越前国吉崎(現在の福井県あわら市吉崎)では、本願寺第8代蓮如上人が浄土真宗の教えを熱心に布教していました。教恵は上人の噂を聞きつけ、その教えを一度聞いてみたいと吉崎に行きました。そこで上人の教えに出遇った教恵はそれまでの自力聖道門を捨て、上人の説く他力の教え(浄土真宗)に帰依していきました。上人の弟子となった教恵は、遇善院釋教恵の法名を授与されました。それからというもの、教恵は蓮如上人のお側にお仕えし、延徳2年(1490)、すべての末寺、門徒と共に浄土真宗へと改宗しました。性顯寺の歴代住職は、浄土真宗へと改宗した教恵を初代としています。以来、性顯寺は慶長8年(1603)岐阜御坊(別院)ができるまで、中本山として、美濃地方の教化、宗門統制の要の任を全うしてきました。

【石山合戦への参戦】

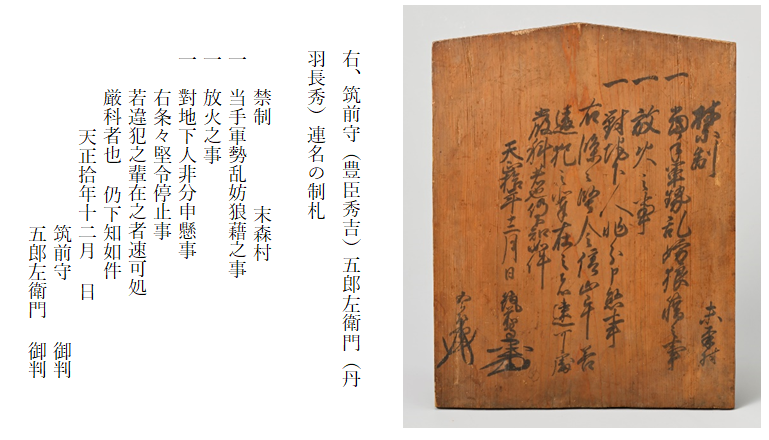

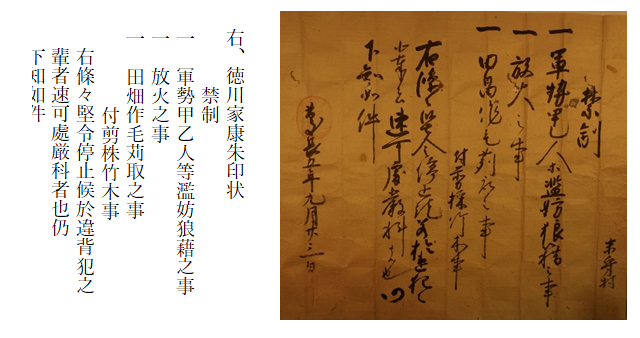

「石山合戦」とは、現在の大阪城の地にあった石山本願寺と織田信長の戦いを言います。天下統一を目指す信長は、元亀元年(1570)兵をあげ本願寺攻略を開始しました。本願寺11代顕如上人は直ちに全国の寺院・門徒に信長との交戦を指令し、本願寺と信長との戦いが始まりました。性顯寺5世照従、6世淨了(照従の弟)も、ただちに顕如上人の求めに応じ、大阪へと馳せ参じ、陣中において「陣貝の役」を務めました。その働きの褒美として、顕如上人より、白綾袈裟と小太刀一腰、陣貝2個を下されました。

この戦は、当初本願寺側が優勢でしたが、次第に信長の武力に抗しきれず、不利な状況に追い込まれます。そして、天正8年(1580)3月、ついに朝廷の仲立ちにより信長と和議を結び、事実上敗北するに至りました。この和睦の条件は石山本願寺を明け渡す事でしたが、本願寺内部では、顕如上人の和睦派と、長男の教如上人の徹底抗戦派で分裂が生じました。

この時、5世照従は、顕如上人の和睦の意思に反対するものの説得に奔走し、顕如上人の石山退出を大いに助けました。

一方で、石山合戦への参戦により、信長方からの追及は厳しく、6世浄了はそれを逃れるため、信長が本能寺の変で明智光秀に討たれるまで、諸国を放浪していました。また、寺の本尊、寺宝等は、石山合戦に際して、縁戚の岩出城主竹中丹後守に預けていたようです。

ところで、「野部」の地に本院を置いていた性顯寺が、奥の院を置いていたとされる現在の末守の地に本院を移したのは、石山合戦の前とされています。理由としては、野部の本堂が焼失したことに加え、末守の地が京都への往来に都合が良かったこと、門信徒の参詣に便が良かったという地理的な要因が推察されます。本堂の焼失に関して現存する資料はありませんが、一説によると、今川の残党を追ってきた織田信長の手によるものだという言い伝えもあります。

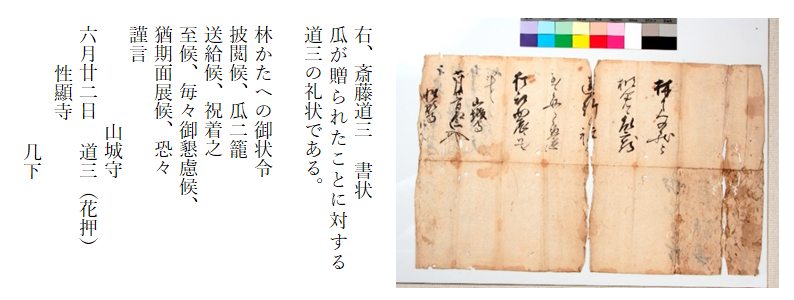

合戦の後、顕如、教如両上人は、性顯寺に滞在されたことがあります。准如上人においても、7世専了の時に、江戸へ下向の折、性顯寺に宿泊されました。その際「院家」を名乗るよう申し付けられましたが、恐れ多しと再三これを辞退し、その代わりとして、「御絵伝」4幅(県重文)が下付されました。

このように、性顯寺は本願寺歴代宗主からの信頼も厚く、美濃3カ寺(性顯寺(現本願寺派)安養寺(現大谷派)・西願寺(現大谷派))の随一として美濃国における法義繁盛のために努めてきました。また、当時の為政者にも保護され、聖俗ともに重要な役割を担ってきたと考えられます。

【本願寺の東西分立と近世以降の性顯寺】

慶長5年(1600)関ケ原の合戦の後、本願寺教団は准如上人を宗主とする西本願寺(現在の浄土真宗本願寺派)と、教如上人を宗主とする東本願寺(現在の真宗大谷派)に分立する形となりました。

分立前頃までは末寺86坊程あった性顯寺でありましたが、東西分立の渦に巻き込まれ、性顯寺は西本願寺に付いたものの、末寺の多くは東本願寺に分かれていくこととなりました。また、性顯寺のように末寺を抱える中間的立場を廃する本山の方針により、性顯寺から離末し、本願寺直末となる末寺も増えていく中で、12世了旭の代までには末寺は20坊を数えるまでになり、順次離末が進んでいくこととなります。

そのような中でも大垣藩では、代々藩主逝去の折には、西派一宗の導師は性顯寺が勤めることが慣例でありました。また江戸幕府によって宗教統制(キリスト教禁制)、民衆統制のために行われた宗門改め制度においては、本山の名代としてその役を果たすなど、依然として多大なる影響力を残していたようです。

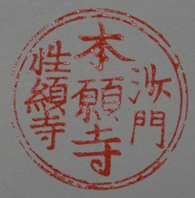

「本願寺沙門性顯寺」の判。

本山の名代として16世了諦の代までこの判を用いた。

しかしながら離末が進むにつれ、当然のごとく経済的には次第に不都合が生じてきました。また性顯寺の門信徒の地理的分布は広範囲にわたっています。現存する門徒名簿では、12世了旭代の享保年間のものが最も古く、それによるとその範囲は今日でいう5市(岐阜 大垣 本巣 瑞穂 各務原)4郡(安八 揖斐 不破 本巣)にわたり、村数にすると70村近くになります。以下に一々の村を記します。

ここに、14世了範の代の資料より、破本部分を推測追加すると、

さらに、明治五年の18世了廓の代の資料を追加すると、

以上、村数は90村に迫ります。したがって、このような広範囲にわたる門信徒への教義普及は困難な状態にありました。

そこで、17世了現は、これらの懸念を打破するために、「助成講」の組織を考えました。「講」とは「集まり」ということで、定期的に村単位で「講」を開くことにより、布教伝道が活発になることはもちろん、村と寺との関係性、村内の門信徒の交流、さらには村間の門信徒の交流も深まり、寺の護持発展に大きく寄与してきました。この助成講は「お講」「お講様」と呼ばれ現在でも引き継がれています。末寺の離末により、次第に衰微していった性顯寺は、了現の代にその息を大きく吹き返すことになります。

明治に入り、国内は国家神道化が進み廃仏毀釈運動が激化しました。本堂には明治天皇の位牌を安置することが強要され、また富国強兵政策の下、宗門も戦争加担を余儀なくさせられていきました。教義は戦時教学といって、捻じ曲げられた教学が流布し、仏具が兵器へとその姿を変えていく、混沌とした時代に突入していきました。

性顯寺でも、仏具供出は免れず、9世了海の代に鋳造され、およそ270年にわたり法音を響かせてきた梵鐘も、昭和18年1月にとうとう供出となりました。

戦後70余年が経ちました。その間には、昭和23年に仏教婦人会、昭和56年に仏教壮年会が結成され、仏法の教化伝道に大きく寄与してきました。納骨堂の新たな建立や境内の整備等も行われ、かつての面影は残しつつも、時勢にあわせその姿を少しずつ変容させてきました。無常という世の理の通り、性顯寺もまた浮き沈みあり、困難に直面することもありましたが、そのたびに門信徒をはじめ、無量のご縁により支えられ、1200年という悠久の歴史を歩んできました。

【性顯寺歴代住職】

- ①遇善院釋教恵(1422~1502)

- 天台宗の阿闍梨であったが、蓮如上人に帰依し延徳2年(1490)天台宗から浄土真宗に改宗

- ②値見院釋浄教(1444~1527)

- 蓮如、実如両上人に常随し、褒美として実如上人より親鸞聖人御影、蓮如上人御影、ご自身の御壽像並びに、御筆の御文章一帖(鑑定証のみ現存)を下付される。

- ③ 唯明院釋教了(1494~1553)

- 実如、証如上人に常随する。

- ④ 随宝院釋順了(1520~1569)

- 中山大納言を通じ「権律師」の宣旨を受ける

- 室(妻)は豊臣秀吉の一族、江州増田城主木下大膳の娘。順了の娘は志水加賀守宗清に嫁ぎ、その娘はお亀の方(徳川家康の側室であり、尾張徳川の祖、徳川義直の生母)。

- ⑤ 随喜院釋照従(1515~1593)

- 顕如上人の求めに応じ、石山合戦に参戦。陣貝の役を仰せつかる。

- ⑥ 摂厳院釋浄了(1525~1602)

- 兄照従と共に石山合戦に参戦。

- 室(妻)は美濃国岩出城主竹中遠江守重元の娘で、軍師竹中半兵衛重治の妹。

- ⑦ 摂亀院釋専了(1568~1635)

- 室(妻)は美濃国伊尾城主西尾豊後守の娘。

- ⑧ 盡奥院釋了空(1599~1694)

- 室(妻)は美濃国中ノ元城主西尾主水の娘。

- ⑨ 愍生院釋了海(1665~1715)

- 室は神戸町川西長久寺了親の娘

- ⑩ 無邊院釋慈覚(1691~1719)

- ⑪ 浄信院釋了恵(1696~1731)

- ⑫ 正定院釋了旭(1698~1767)

- 後室は大垣縁覚寺理玄の娘

- ⑬ 定聚院釋了融(1719~1777)

- ⑭ 治定院釋了範(1756~1798)

- ⑮ 龍花院釋了快(1783~1804)

- ⑯ 西薫院釋了諦(1777~1851)

- 郡上郡鎌辺村常妙寺より入寺

- ⑰ 住華院釋了現(1811~1872)

- 越後国頸城郡二本木村安楽寺より入寺

- ⑱ 真證院釋了廓(1839~1895)

- 室は大垣縁覚寺正円の妹

- ⑲ 彰顕院釋了愍(1875~1950)

- 室は本巣郡文殊村善永寺土岐真兤の娘

- ⑳ 智證院釋了慧(1907~1984)

- 室は滋賀県坂田郡鳥居本町(現彦根市)専宗寺松浦鉄城の娘

- ㉑ 釋了衆 (1938~)

- 大阪府善林寺より入寺

- ㉒ 釋宣孝 (1983~)

- 福井県本向寺より入寺